専門医による

目の病気の解説

斜視弱視・小児眼科

子供の斜視

斜視弱視・小児眼科

子供の斜視

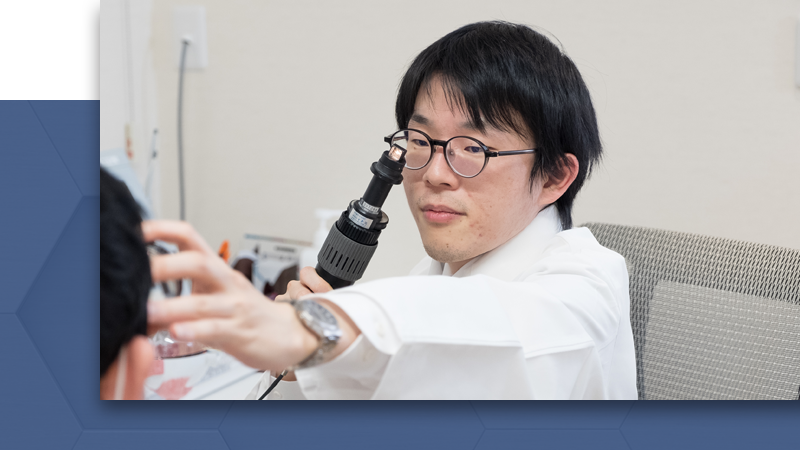

眼科医市川 翔

中京眼科

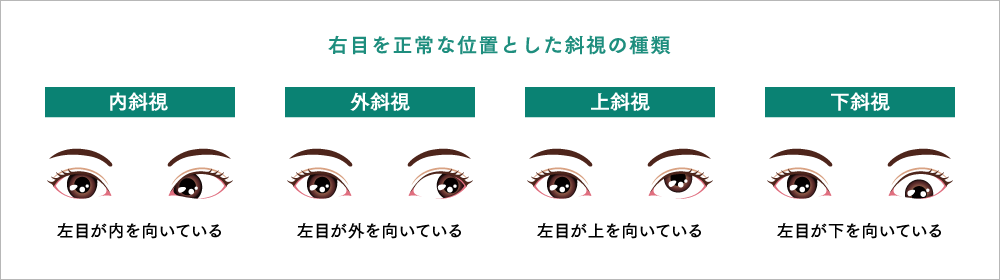

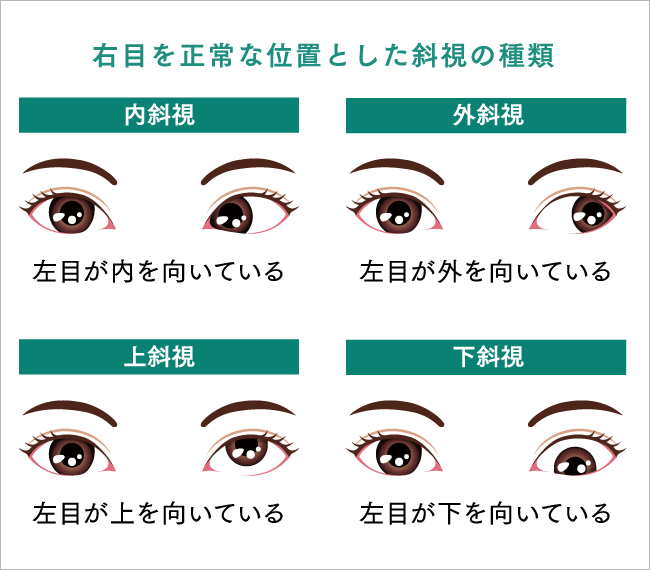

斜視とは、2つの眼の位置を調節するためのバランスが崩れて、片方の目が外側や内側に外れてしまった状態です。

人間は通常、2つの目で同じものを見るため、それぞれの目の位置を合わせています。そして、それぞれの目に映った2つの映像を脳内で1つに合成し、それによって立体感が生まれています。これを立体視と言います。この立体視は、両目でものを見る力(両眼視)の中でも最も高度なものです。

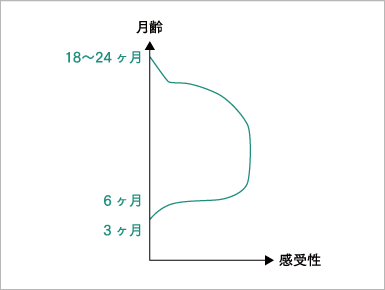

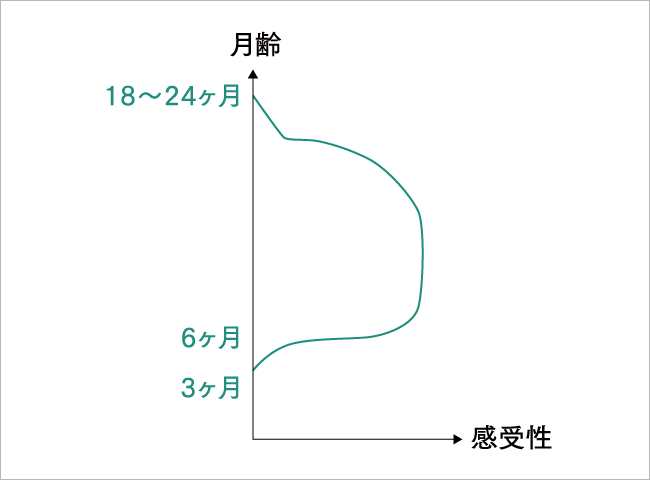

しかし、斜視があると1つの目でものを見ることになるので、その立体視が難しくなってしまいます。そして、立体視をする力は生まれつきあるものではなく、体の成長とともに段々と獲得していきますが、それにはタイムリミットがあるといわれています。そのため、斜視を放っておくと、大きくなってから斜視を治療しても立体的にものを見る力が得られないことがあります。

また、バランスの崩れた状態で何とか両目を使うために顔を斜めにして物を見たり、外れている目を使わなくなることで弱視の原因となることもあります。

斜視治療の目的は、目の位置を真っ直ぐにすることで顔の見た目の状態を良くすることもありますが、とくに大切なのが両目を使ってものを見る力(両眼視)を得ることです。

両眼視の獲得にはタイムリミットがあるので、それまでに両目を使う状態を作ることが大切です。

とくに立体視獲得のタイムリミットは5歳頃までと言われており、生後3か月から2歳くらいまでが大切です。

片目が内側に向いてしまう状態です。

時々だけ内側を向いてしまうタイプと、常に内側を向いてしまうタイプがあります。

外斜視よりも常に斜視になっているタイプが多く、この場合両目を使うことができませんので眼鏡や手術による治療が必要です。

また、その中でも以下のタイプには特に注意が必要です。

①乳児内斜視

生まれて早い時期からみられる内斜視で、目が常に内側を向いてしまった状態です。

片目だけが内側に向く場合と、両目が内側に向く場合があります。

生まれたばかりの時期は視力や立体視の成長にとても重要な時期です。

常に斜視になっている目では中心部にまっすぐ光が入らず、視力が育たず弱視となることがあります。

また立体視の獲得のため、早期(生後8か月以内)の斜視手術が推奨される場合があります。

②調節性内斜視

遠視がある事で出てきてしまう斜視です。

遠視を補うために目がピント調節を行うことで目の位置に影響が出てしまうことでおこります。また、遠視によって視力の成長が妨げられて弱視の原因ともなります。

そのため、遠視を矯正する眼鏡が必要になります。

③電子端末の長時間使用による後天性内斜視

近年、電子端末の過剰使用が内斜視の原因のひとつになっているのではないかと言われています。画面を近くで長い時間にわたって見続けることにより、目が内側にズレてしまう可能性があります。ただ、この場合も念のため、頭の中に異常がないか精密検査を受けることをおすすめします。

片目が上側または下側に向いてしまう状態です。

見る方向によってズレ方が変わるタイプがあり、その種類は様々です。代表的なものとして、先天性上斜筋麻痺といって生まれつき上斜筋が弱いことで起こる斜視があります。

両眼視しようとして顔を傾けてものを見ることが特徴です。

顔を傾ける状態が長く続くと骨格に影響が出ることがありますので、眼鏡や手術による治療が必要になることがあります。

また稀ではありますが、斜視の原因として脳や体の病気がある事もあります。

その場合、脳神経外科や小児科での治療が必要となる事もあります。

子供の斜視は、両眼視の発達にはタイムリミットがあること、また脳や体の病気が隠れていることもありますので、早期診断、治療が必要な場合も多いです。このため、ご家庭や健診などで斜視を疑われた場合には様子を見るのではなく、一度眼科で診察してもらう事が大切です。

〒456-0032

愛知県名古屋市熱田区三本松町12-22

TEL:052-883-1543

閉じる

〒491-8551

愛知県一宮市羽衣1-6 12号

TEL:0586-72-1211

閉じる